日本美術というと、まず思い浮かぶのは葛飾北斎や歌川広重の名前でしょう。しかし、浮世絵史の中にはもう一人、同じように魅力的な存在がいます。それが東洲斎写楽です。

突然登場し、ほんの1年足らずで江戸の人々を驚かせ、強烈な個性をもつ歌舞伎役者の肖像画を残して消えたこの謎の絵師。その短くも鮮烈な活動は、今なお私たちを魅了し、考えさせます。

写楽の短くも輝かしい活動期間

写楽が活躍したのは 1794〜1795年(寛政6〜7年) のわずか一年ほど。その間に 約150点もの歌舞伎役者の肖像画 を制作しました。この驚くべき速度と量は、当時の浮世絵師の中でも際立っています。

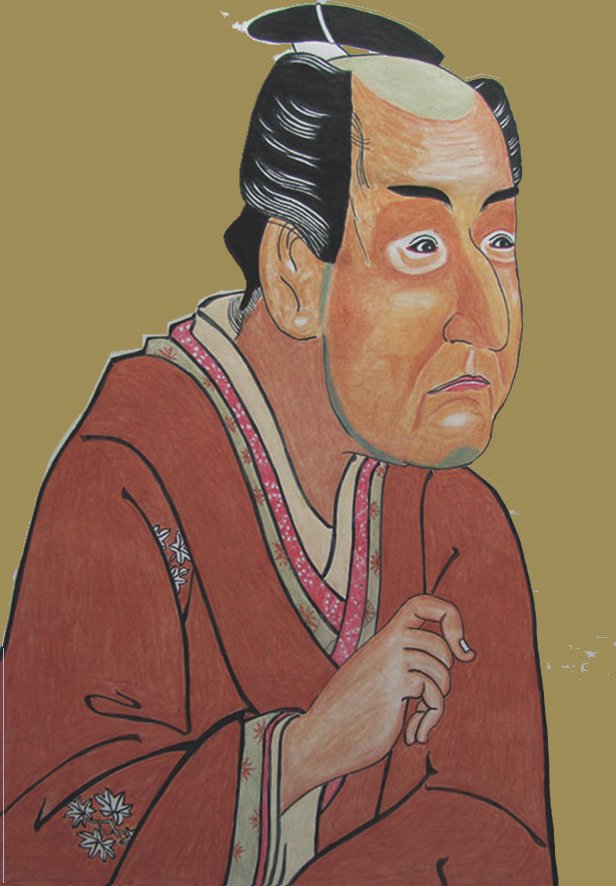

しかし彼の作品は、当時流行していた理想化された美人画とは対照的でした。写楽は、役者の感情や心理を鋭く捉える表現 に重点を置いたのです。誇り、虚栄、滑稽さ、緊張感――舞台上の「人間の真実の顔」を描こうとしたのが写楽でした。

その率直さは革新的でしたが、同時に物議も呼びました。多くの江戸の人々は彼のリアリズムを「奇抜」だと感じ、次第に彼の名は忘れられていきました。そして、彼の正体はいまなお謎のままです。

写楽のユニークな魅力

- 🎭 歌舞伎を題材にした肖像画:当時の人気役者をリアルに描いた浮世絵として革新的でした。

- 🧠 心理的リアリズム:威厳や傲慢さ、ずる賢さなど、丁寧さよりも「人間らしさ」を描きました。

- ⏳ 瞬間の輝き:わずか一年で消えたが、その作品は時を超えて語り継がれています。

写楽の作品は、江戸の舞台文化をありのままに見せる「生の記録」として、装飾的な浮世絵とは一線を画しています。

西洋での再発見

写楽は没後しばらく忘れられていましたが、19世紀になってから 西洋の美術愛好家たちに再発見されます。浮世絵がヨーロッパに渡ると、西洋のコレクターたちは写楽の大胆で人間味あふれる表現力に魅せられました。ある者は彼を「日本のカラヴァッジョ」に例え、真実を恐れず描く芸術家として称えました。今日、写楽は浮世絵史上でもっとも神秘的で革新的な絵師の一人とされています。

写楽とフローティング・ワールド・アート

フローティング・ワールド・アートでは、私たちは写楽の大胆な芸術的ビジョンに新たな光を当てることが重要だと考えています。その一環として、私の父による再解釈作品が写楽の世界に新たな命を吹き込んでいます。

一般的な複製版画とは異なり、父は単なる再現にとどまらず、デジタルの色彩と陰影のレイヤー技法を用いて、写楽の歌舞伎役者たちを現代的な視点から再構築しました。これは写楽の精神を塗り替えるものではなく、むしろ問いかけのようです。

「もし写楽が現代のツールを使えたなら、どんな作品を生み出しただろうか?」

こうして生まれた作品は、江戸の伝統と現代の創造性をつなぐ会話のような存在です。父の再解釈は、写楽の精神に忠実でありながら、独自の芸術的感性を重ねることで、時代と時代を超えて響き合う新しい浮世絵の形を提案しています。

これらの作品は、写楽の名作を置き換えるためではなく、むしろ 新たな架け橋をつくるため に存在しています。江戸の歌舞伎と、今日のデジタルアートが出会う場所として――。

✅ アーティストノート

これらの作品は単なる複製ではありません。父が創造した「再解釈」なのです。デジタル彩色と陰影の積層によって、木版では表現しきれなかった写楽の世界を新たに甦らせています。

写楽の活動期間は短かったものの、その作品は「美」を超え、人間の真実を描いています。父の再解釈によって、その一瞬の輝きが現代の技術で再び生まれ、私たちを再び江戸の舞台と創造の世界へと誘います。フローティング・ワールド・アートが目指すのは、過去への敬意と、未来への創造の融合です。写楽の精神にインスパイアされたこの挑戦は、日本の美と表現の新しい形を世界へ発信していく試みです。