東洲斎写楽の作品

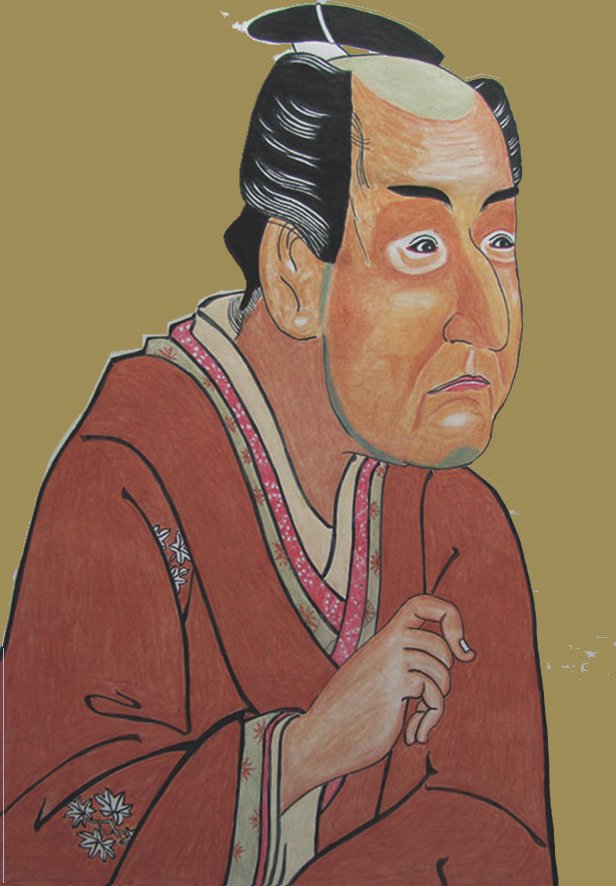

東洲斎写楽の木版画「二代目市川門之助の伊達与作(にだいめいちかわもんのすけのだてよさく)」は、心理的緊張と演劇的迫力を強烈にとらえた役者絵です。

江戸時代後期の役者絵における、写楽独自の劇的で鮮烈な表現を象徴する一作であり、役者の心理描写と舞台の臨場感が巧みに融合しています。

作品「二代目市川門之助の伊達与作」について

この版画は、1794年5月に河原崎座で上演された歌舞伎『恋女房染分手綱』に登場する伊達与作を演じる二代目市川門之助を描いたものです。

物語は湯木家の家臣である与作が陰謀や道徳的葛藤に苦しむ場面を中心に展開します。

写楽は、深く刻まれた顔の表情、鋭い鼻筋、固く結ばれた口元を描くことで、人物の激しい決意と激動する内面を鮮やかに表現しました。

衣装に描かれる「四つ紅葉」の家紋は役者の所属を示すもので、背景の黒雲母摺(きら)が舞台上の劇的効果を一層強めています。

二代目市川門之助について

市川門之助(二代目、1743–1794)は、江戸時代を代表する立役俳優の一人として知られました。

重厚な人間ドラマから荒事に至るまで、力強い立役を得意とし、その迫真性のある演技と舞台上での圧倒的な存在感で高い評価を得ました。

名門・市川家の系譜に属する役者として、激しい表現と複雑な役どころを巧みに演じ分け、観客に強い印象を残しました。

特に伊達与作のような感情的で緊張感のある役柄は、彼の代表的な当たり役とされます。

この役者絵の意義

写楽による市川門之助(二代目)の伊達与作像は、歌舞伎役者の内面性と舞台の劇的瞬間を見事に融合させた傑作です。

写楽の表現は単なる写実を超え、役者の動揺や葛藤をも描き出し、観客に心理劇としての迫真性を伝えています。

構図と即時的な表情の力強さは、写楽の短いながらも革新的な画業を証すとともに、歌舞伎役者を浮世絵の不滅のアイコンへと昇華させました。この作品はその典型例として数えられています。

英題: Ichikawa Monnosuke II as Date Yosaku

和題: 二代目市川門之助の伊達与作(にだいめいちかわもんのすけのだてよさく)

役柄: 『恋女房染分手綱』の伊達与作(1794年5月・河原崎座)

作者: 東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)

制作年: 1794年 / 寛政6年(江戸時代)

技法: 木版画(浮世絵)

ジャンル: 歌舞伎役者絵