東洲斎写楽の作品

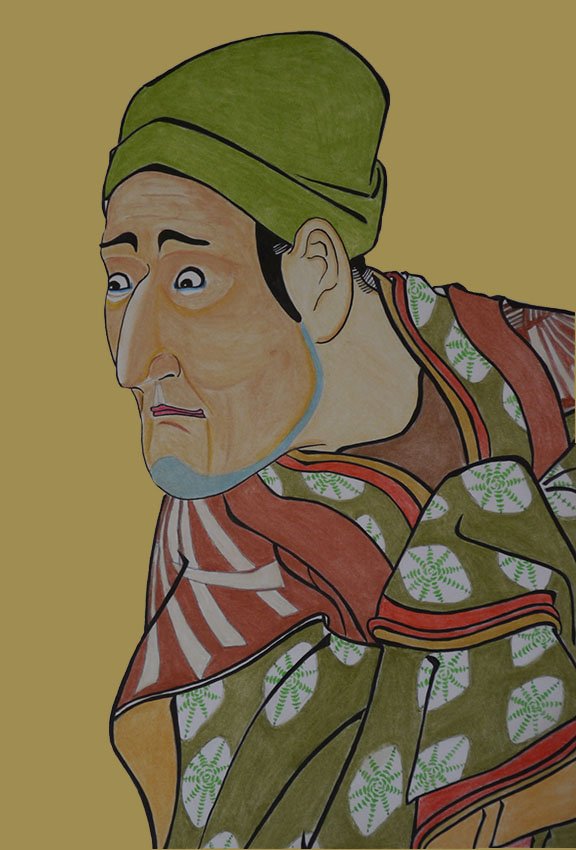

東洲斎写楽の「八代目森田勘弥の駕籠舁鴬の次郎作(はちだいめもりたかんやのかごかきうぐいすのじろさく)」は、写楽の独自な役者絵表現と、名優・八代目森田勘弥の芸を見事に伝える浮世絵として高く評価されています。

この作品は、謎多き版画師である写楽が持つ人物描写の鋭さと、森田勘弥が役に込めたダイナミックな人物像の両方が凝縮されています。

作品「八代目森田勘弥の駕籠舁鴬の次郎作」について

この役者絵は、歌舞伎『敵討乗合話』に登場する駕籠舁鴬の次郎作を演じる八代目森田勘弥を描いたものです。

次郎作は「戻り駕籠(もどりかご)」という活発な踊りを披露する役どころであり、写楽のこの作品は、次郎作のいきいきとした眼差しやダイナミックな構図が非常に印象的です。

初期の写楽作品の特徴である表情の鋭さ、構図の力強さが見られ、次郎作の肉体的活力と、役者が役を通じて繊細に心情を描き出す能力の両方が強調されています。

八代目森田勘弥について

八代目森田勘弥(1759–1814)は、江戸時代を代表する歌舞伎役者であり、江戸三座のひとつ、森田座を率いた興行主でもありました。

優れた役者であると同時に、歌舞伎の発展に大きな役割を果たした革新的な指導者でもあります。

劇中では、荒事から滑稽味のある役まで幅広く演じ、役柄の多様性を体現し、江戸時代の芝居小屋精神を象徴する存在でした。

この役者絵の意義

写楽の描写は単なる似顔絵を超えて、役者の芸そのものを浮き彫りにしています。

この作品は、八代目森田勘弥の舞台芸を的確に捉えると同時に、写楽の視点をも映し出し、理想化ではなく生々しい感情を表現しています。

その相乗効果こそが、本作を浮世絵史に残る最も力強い役者絵のひとつにし、18世紀江戸の歌舞伎の活気を現代の私たちへと橋渡ししています。

英題: The actor Morita Kanya VIII as the palanquin bearer Uguisu no Jirosaku

和題: 八代目森田勘弥の駕籠舁鴬の次郎作(はちだいめもりたかんやのかごかきうぐいすのじろさく)

役柄: 『敵討乗合話』の駕籠舁鴬の次郎作

作者: 東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)

制作年: 1794年 / 寛政6年(江戸時代)

技法: 木版画(浮世絵)

ジャンル: 歌舞伎役者絵