東洲斎写楽の作品

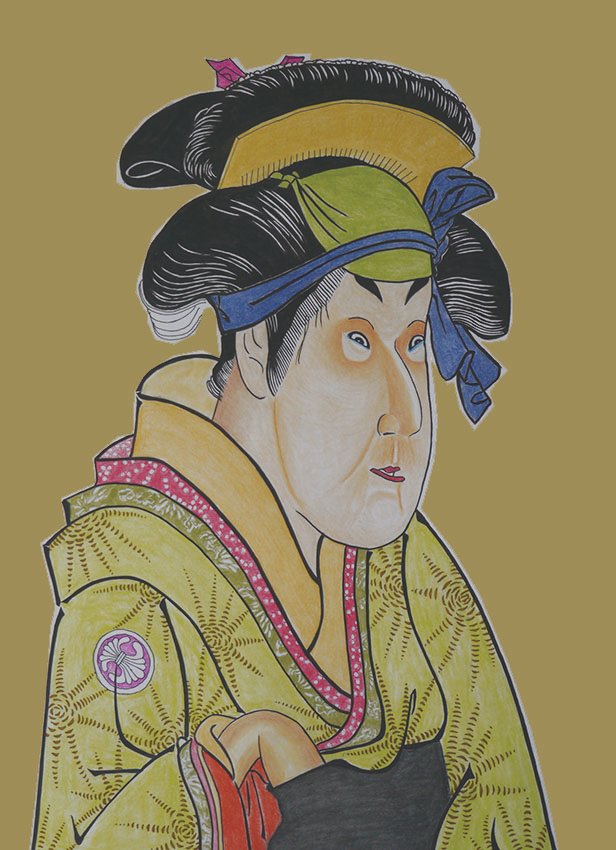

東洲斎写楽の木版画 「三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵妻おしづ(さんだいめせがわきくのじょうのたなべぶんぞうのつまおしづ)」 は、18世紀後期の浮世絵役者絵を代表する傑作のひとつです。

写楽の謎めいた作風の魅力と、歌舞伎役者・三代目瀬川菊之丞の芸術性の両方を捉えています。写楽の役者絵の中でも、とりわけ女形像を描いた作品として高い評価を受けています。

作品「三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵妻おしづ」について

この作品は、江戸時代を代表する女形、三代目瀬川菊之丞による「おしづ」を描いたものです。歌舞伎『花婿文六曾我』の中で、田辺文蔵の妻おしづを演じる場面を表しています。

上演は1794年5月、都座にて行われました。おしづは困難や病に耐える女性で、頭に鉢巻きを巻いて体の弱さを示すと同時に、命を賭けて復讐に向かう夫を支える姿を描いています。

写楽は、この人物の憂愁と気高さを巧みにとらえています。繊細な姿勢の表現、髪や衣装の写実的な描写を通じて、おしづの優美さと深い哀愁を同時に表現しています。

色彩構成は赤と緑の鮮やかなアクセントを伴い、舞台上の存在感を引き立てています。女形を描いた写楽の作品の中でも、特に傑出した一枚です。

三代目瀬川菊之丞について

三代目瀬川菊之丞(1751–1816)は、女形としてその技量を高く評価された歌舞伎役者です。やがて劇場の座頭となり、江戸随一の女形と称えられる存在となりました。

大阪の振付師の子として生まれ、やがて名門の瀬川家に養子入りし、「菊之丞」の名跡を継ぎました。

その演技は優雅さと深みで知られ、江戸歌舞伎の精神と理想を体現した役者でした。洗練された表現力と豊かな感情表現で観客を魅了し、以降の女形俳優たちの規範となる存在となったのです。

この役者絵の意義

写楽のこの版画は、単に役を描くだけではなく、舞台芸の本質と江戸歌舞伎の文化的力を伝えています。

構図の巧みさや心理的な表現の繊細さを通じて、おしづ役の深い表現力と写楽の視点を同時に示しています。

役者・三代目瀬川菊之丞の芸術性を今に伝え、江戸歌舞伎の偉大な演者の姿を永遠に残す作品です。

英題: Segawa Kikunojo III as Oshizu, Wife of Tanabe Bunzo

和題: 三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵妻おしづ(さんだいめせがわきくのじょうのたなべぶんぞうのつまおしづ)

役柄: 『花菖蒲文禄曽我』の田辺文蔵妻 おしづ(1794年5月・都座)

作者: 東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)

制作年: 1794年 / 寛政6年(江戸時代)

技法: 木版画(浮世絵)

ジャンル: 歌舞伎役者絵